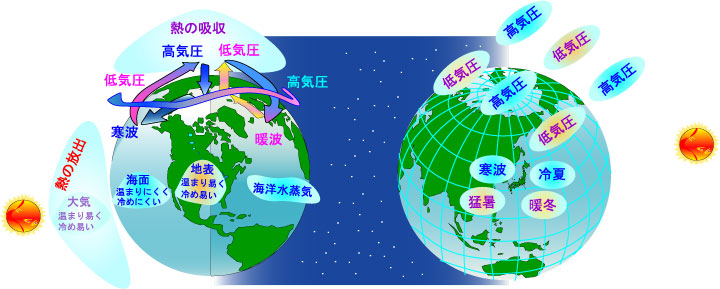

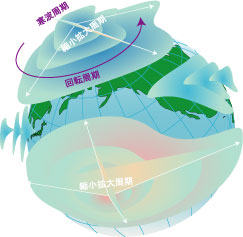

丂 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂姦偝懳嶔 o 暯惉30擭搤偺揤岓偺摿挜偲偦偺梫場偵偮偄偰乣堎忢婥徾暘愅専摙夛偺暘愅寢壥偺奣梫乣 暯惉俁侽擭俁寧俆擔丂仼丂婥徾挕儂乕儉儁乕僕 杒敿媴偼丄僸儅儔儎嶳柆偑嬌塓傪備偑傔偰偄傞丅 杒嬌偐傜偺嬌塓偺摓棃丂丒丒丒杒嬌寳偺姦攇偼丄杒嬌偐傜偺椻偨偄姦婥偑撿傊崀傝偰偔傞嬌塓偲偄偆丄偦偺嬌塓偑備偭偔傝僕僃僢僩婥棳偺傛偆偵夞偭偰偄傞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂姦婥(彫攇1乣2擔掱搙)偲姦攇(戝攇3擔埲忋) 杒嬌堟偱偺婥岓曄摦傪壛懍偝偣傞埆弞娐丄奀昘梈夝偑棨忋偺昘傕夝偐偡丄杒嬌奀偺奀昘偑嵟戝懍搙偱弅彫尭傝懕偗偰奀昘堟柺愊弅彫偑婥岓曄摦傪傕偨傜偡 丂丂丂丂丂嘆奀昘偼奀悈柺偵斾傋懢梲岝偺斀幩棪偑戝偒偄丂 丂丂丂丂丂嘇奀悈壏偼搥傜側偄尷傝-2搙埲壓偵偼側傜側偄 丂丂丂丂仺丂奀昘偑梈夝偡傞偲丄懢梲擬偺媧廂棪偑忋偑傝丄奀悈偐傜戝婥傊偺擬桝憲傕憹壛偟偰丄傑偡傑偡婥壏偑忋徃偡傞 丂丂丂丂仺丂晛捠丄嬌塓偼嫮椡側婥棳偺塓偵傛偭偰嬌抧堟(僔儀儕傾傗拞崙)偵暵偠崬傔傜傟偰偄傞偑丄杒嬌偑壏抔壔偱嬌塓偑庛傑傞偲丄 杒嬌寳偐傜棳傟崬傫偩堎忢側姦攇偑丄擔杮楍搰偵棳傟偰偔傞 丂丂偄偮傕偺僽儘僢僉儞僌崅婥埑偑宍惉偡傞偲僔儀儕傾崅婥埑傪嫮傔偰擔杮楍搰偵姦攇偑棳傟偰偔傞 仛2018擭1寧22乣26擔丂杒嬌偐傜偺捈峴曋偱忋嬻5500m偺嵟嫮偺姦攇丂-30亷丂-36亷丂-42亷埲壓 偑丄傗偭偰棃偨偙偲偱丄擔杮楍搰搥偊傞姦偝偑懕偄偰偄傞 丂丂姦攇偲偼丄抧堟偺暯嬒揑側婥壏偵斾傋偰挊偟偔掅壏側婥夠偑攇偺傛偆偵墴偟婑偣偰偔傞尰徾偺偙偲偱偁傞 丂丂丂丂丂丂杒嬌偵偼丄嬌弞娐偵傛偭偰旕忢偵椻偨偄嬻婥偺夠乮杒嬌婥抍乯偑偱偒傞丅偙偺嬻婥偺夠偼杒嬌傪拞怱偲偟偰丄廃埻偵朿傜傫偩傝弅傫偩傝偲 丂丂丂丂丂丂偄偭偨摦偒傪孞傝曉偟偰偄傞丅朿傜傫偩傝弅傫偩傝偲偄偭偨摦偒偼姦婥偺撿壓丒杒忋傪堄枴偟丄朿傜傫偩偲偒偵偼乽姦婥偑撿壓偡傞乿偁傞偄偼 丂丂丂丂丂丂乽姦婥偑曻弌偝傟傞乿側偳偲昞尰偡傞丅婥徾妛揑偵偼乽姦婥偺撿壓乿偁傞偄偼乽姦婥偺曻弌乿偲夝偝傟傞傕偺偑丄姦攇偲屇偽傟傞傕偺偱偁傞丅 丂丂丂丂丂庡偲偟偰搤婜偵丄峀偄抧堟偵俀乣俁擔丄傑偨偼偦傟埲忋偵傢偨偭偰尠挊側婥壏偺掅壓傪傕偨傜偡傛偆側姦婥偑摓棃偡傞偙偲丅 丂丂丂丂丂丂崱僔乕僘儞嵟嫮姦攇偲偐偱姦婥嫮偝偺昞尰 丂丂丂丂丂丂夁嫀嵟嫮僋儔僗偺姦攇偲偐偱姦婥嫮偝偺昞尰 丂丂戝姦攇偲偼丄杒嬌廃曈偺崅丒拞堒搙抧堟偵尰傟傗偡偄丅婯柾偺戝偒偄傕偺 丂丂丂丂丂丂杒嬌怳摦偼丄乽姦婥偺撿壓偟傗偡偝乿偁傞偄偼乽姦婥偺曻弌偝傟傗偡偝乿偼丄杒嬌偺嬌崅埑懷偲拞堒搙崅埑懷偺婥埑偺嵎偵嵍塃偝傟傞 丂丂丂丂丂丂姦攇偵傛傝丄婥壏偑昘揰壓傑偱壓偑傞側偳丄挊偟偄掅壏偲側傞偙偲偑偁傞丅偙偺応崌丄悈摴娗乮婥壏偑偍傛偦-4亱C埲壓偵側傞偲搥寢偡傞 丂丂丂丂丂丂壜擻惈偑偁傞偲偝傟偰偄傞僈僗娗偺搥寢偵敽偆悈摴傗僈僗偺嫙媼掆巭偺嫲傟偑偁傞丅 丂丂丂丂丂丂抔朳側偳偑廫暘偱側偄応崌偼恖偺懱壏傪壓偘偰惗柦傪婋尟側忬懺偵偟偰偟傑偆偙偲偑偁傞丅寉旝側応崌偼偟傕傗偗掱搙偱嵪傓偑廳搙偺応崌丄 丂丂丂丂丂丂嬊晹揑偵椻傗偝傟偨応崌偼搥彎丄懱慡懱偑椻傗偝傟偨応崌偼掅懱壏徢偺嫲傟偑偁傞丅 丂巹偺僗乕僷乕姦攇懳嶔偼丄戝姦攇忣曬傪帠慜偵偊傞丄婥徾梊曬偵偼丄忋嬻1500m丂忋嬻5500m偺姦攇傪10擔愭傑偱梊應偝傟偰偄傞 丂丂僈儔僗憢丄僪傾丄揤堜丄斅娫丄寗娫丄斅丄嬥懏偩偲丄鐃幩擬偱丄搤応偼丄柍拑嬯拑椻偊傞偺偱丄抔偐偄抐擬嵽偺僂儗僞儞儅僢僩傗抔偐偄晘偒晍偱暍偆偙偲偱 丂丂姦攇偑擖偭偰棃側偄忬懺偵偟丄奺嬿偵壏搙寁丄僈僗楻傟寈曬婍(堦巁壔扽慺)丄揹婥幃栄晍丄僗僩乕僽2戜傪僙僢僩偡傞偙偲偱抔偐偔夣揔偵丄椻偊偼枩昦偺尦 丂丂丂壓拝偼娋傪偐偔偲椻偊傞偺偱丄挬堦岎姺偲忢偵愻戵丄椻偊傞帪偼壓拝傪憹傗偟丄岤拝偺僼儕乕僗丄庱摢庤庱懌庱偵僂僆乕儅乕丄奜偼杊姦拝偑椙偄丄 丂仛撿娸掅婥埑偲擔杮奀偵姦攇偺慻傒崌傢偣偱丄擔杮楍搰奺抧偵搒怱傗懢暯梞榩娸偵戝愥 丂丂1寧偵丄塉偐丄愥偑崀傞偐丄愊愥偵側傞偐傪寛傔傞撿娸掅婥埑(榩娸掅婥埑)丂仺丂杮廈偺撿偺奀忋傪搶婑傝偵恑傓掅婥埑偑傕偨傜偡丄抔偐偄 丂丂婥壏丒宨怓偑條曄傢傝偡傞忋嬻1,500m偵-6亷傗忋嬻5,500m偵-30亷偺姦攇偑擔杮楍搰偵嵎偟妡偐偭偰偄偰丄抧昞晅嬤偺婥壏6亷傕丄撿娸掅婥埑愙嬤偱 丂丂塉偑丄堦婥偵婥壏2亷埲壓偵側傝丄姦偔側偭偰塉偐傜愥傊偲(壧僋儕僗儅僗僀僽)偺傛偆偵曄傢偭偰峴偒丄崑愥偵傕側傞偙偲傕丄拲堄偑昁梫偱偁傞 丂丂撿娸掅婥埑偼丄擔杮偺撿奀忋傪庡偲偟偰搶乣杒搶偵恑傓掅婥埑丅 丂丂杒嬌偐傜偺捈峴曋偺忋嬻5500m偺嵟嫮姦攇丂-30亷丂-36亷丂-42亷埲壓 丂丂撿娸掅婥埑偵傛傞塉偺婥壏6亷偺強傊丄掅婥埑(撿娸掅婥埑)偼憒彍婡偱偁傝丄擔杮奀偵嬤偯偄偨姦攇偑媧偄崬傑傟懢暯梞榩娸偵姦婥偑堷偭挘傜傟丄 丂丂婥壏偑2亷埲壓偵側傝丄塉偑塉愥傗愥偵曄傢偭偨丅丒丒丒奀傪娷傔偨惛搙偺崅偄梊應偵偡傟偽愥偺僔儈儏儗乕僔儑儞偑壜擻偱偁傞偲巚傢傟傞丄 丂丂崅懍摴楬傗奺摴楬偺愊愥偵傛傞岎捠婯惂偑壜擻丄愊愥傗昘偺忋偺曕偒曽丗儁儞僊儞偺彫暆曕偒 丂丂丂丒撿娸掅婥埑敪惗擔丗搤偐傜弔乮枅擭1寧偐傜4寧偵偐偗偰乯 丂丂丂丒愥敪惗擔丗2018擭侾寧22擔(寧) 丂丂丂丂丂丂丂丂丂2017擭 1寧8-9擔丂2寧9擔丂3寧26-27擔 丂丂丂丒悈摴娗偺搥寢丄婥壏乕4亷埲壓偼丄悈傪僠儑儘僠儑儘弌偟偱搥寢傪杊偓傑偟傚偆 丂仛嬌塓偲偼丄杒嬌傗撿嬌偺忋嬻偵丄搤偼嫮傑傝丄壞偼庛傑傞丄戝婯柾側婥棳偺塓偺偙偲丗僕僃僢僩婥棳 丂丂杒嬌偺嬌塓偼丄崅抧(僸儅儔儎嶳柆)偱忋嬻偺曃惣晽偑嬋偘傜傟丄偦偺塭嬁偱備偑傫偩宍傪偟偰偄傞丅 丂丂愒摴偐傜丄掅堒搙偼0乣30搙丄拞堒搙偼30乣60搙丄崅堒搙偼60乣90搙偵偁偨傞 丂丂僕僃僢僩婥棳偲偼丄拞堒搙懳棳寳忋憌偺曃惣晽懷偱晽懍偑嫮偄晹暘丄垷擬懷僕僃僢僩婥棳偲姦懷慜慄僕僃僢僩婥棳偑偁傞 丂丂嬌揰偲崅堒搙偺娫偱僔乕僜乕偺傛偆側婥埑曄壔偑尒傜傟偦傟偵敽偭偰嬌塓(僕僃僢僩婥棳)偑曄壔偡傞 丂丂杒嬌怳摦偼丄杒嬌偲杒敿媴拞堒搙抧堟偺婥埑偑屳偄偵斀懳偟偰曄摦偡傞尰徾偺偙偲 丂丂丂杒嬌怳摦巜悢偑惓偺帪丄杒嬌偲拞堒搙偺婥埑嵎偑戝偒偔側傝姦懷僕僃僢僩婥棳乮嬌塓乯偑嫮偔側傞丄僕僃僢僩婥棳偑嫮偄偲杒嬌偺姦婥偼埻傑傟偰拞堒搙偵楻傟側偄偺偱丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞堒搙偼抔搤偵側傞 丂丂丂杒嬌怳摦巜悢偑晧偺帪丄杒嬌偲拞堒搙偺婥埑嵎偑彫偔側傝姦懷僕僃僢僩婥棳乮嬌塓乯偑庛偔側傞丄僕僃僢僩婥棳偑庛偄偲杒嬌偺姦婥偺楻傟偑妶敪偲側傝拞堒搙偵棳傟弌偟丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂拞堒搙偼旕忢偵姦偔側傞 丂丂丂杒嬌怳摦巜悢偑曄壔梫場偲偟偰懢梲妶摦偲偺娭楢偑偁傞(崟揰偐側) 僗乕僷乕僔儀儕傾崅婥埑丒丒丒姦岓婜偵僔儀儕傾傗儌儞僑儖曽柺傪拞怱偲偟偨嫄戝偱捠忢1040hPa傛傝崅偄崅婥埑丗1060乣1080hPa(嬌姦偱崀愥傪傕偨傜偡) 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂椻偊偨戝抧偑嶌傝弌偟偨廳偨偔姦椻側嬻婥偑抧昞偵棴傑偭偰丄婥埑偑崅偔側傞偙偲偱敪惗丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬻婥偼椻偨偔側傟偽側傞傎偳枾搙偑崅偔側偭偰抧柺傪墴偡偺偱丄堦斒揑偵姦偔側傟偽側傞傎偳婥埑偑崅偔側傞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂偙偺姦婥偑挬慛敿搰傗擔杮楍搰偵峀偑傝塭嬁傪媦傏偟偦偆偱偡 寖揑栆弸懡悈忲婥偺搤偼丄儈僯儈僯儈僯昘壨婜偵旛偊偰丄2016擭11寧偼丄偁偭偨偐曋棙僌僢僘傪亀偟傑傓傜丗偁偭偨偐僌僢僘亁亀揹婥揦丗揹婥幃栄晍亁 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂亀儂乕儉僙儞僞乕丗揬傜側偄僇僀儘24帪娫亁偱攦偭偰偒傑偟偨 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂晹壆偺幒撪傪僔乕僣偱彫偝偔偟偁偭偨偐僌僢僘懙偊偨丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂奜弌帪偺尩姦抧梡(傾儞僟乕僔儍僣丄僞僀僣丄僼儕乕僗僕儍働僢僩丄僷儞僣杊姦拝)亀儌儞儀儖亁 擔杮偺巐婫偐傜擇婫傊偲婫愡偺曄壔 丂媫偵弸偔側偭偨傝丄媫偵姦偔側偭偨傝丄婥壏偺曄壔偵懱壏傪偆傑偔挷愡偡傞丄挷愡偺偒偔暈憰丄懱偺揔墳擻椡(弴墳乯 丂巹偼婥壏寁傪朮巕傗孋偵庢傝晅偗丄掕婜揑偵婥壏妋擣偟偰偄傞丅寢壥偱暈憰偑椙偐偭偨偐埆偐偭偨偐敾掕偡傞丅 敋抏掅婥埑 仺丂杒奀摴偵朶晽愥傪傕偨傜偡敋抏掅婥埑偼丄擔杮楍搰偺懢暯梞娸傪杒搶偵棳傟傞抔棳丒崟挭偑擬懷奀堟偐傜塣傃崬傫偩擬傪僄僱儖僊乕尮 丂丂丂丂丂丂丂丂偲偟偰惗傑傟傞偙偲偑傢偐偭偰偒偨 2012擭乣2013擭偺尩搤偼丄塓姫偔僕僃僢僩婥棳偲廃婜揑側杒嬌怳摦偑乽晧偺忬懺乿 擬偺堏摦弞娐丄婥埑偺堏摦弞娐偑晽偲側偭偰尰傟傞丅敄偄昞柺憌側偺偱弞娐偵帪娫偑偐偐傞 僐儕僆儕偺椡丄壏搙嵎丄婥埑嵎偵傛偭偰曃惣晽偺梙傟偑戝偒偔側傝夁偓偰丄撈棫偟偨崅婥埑傗掅婥埑惗傟傞丅偙傟偑 僽儘僢僉儞僌崅婥埑偱曃惣晽偑幹峴偟拞堒搙偺3攇宆抧堟傊嫮偄姦婥棳擖 尩搤搊嶳懳嶔偲偟偰嬌姦偺杊姦偵揔偟偨堖椶傗憰旛丄側偳傪帺戭偱墳梡棙梡偡傞偲徣僄僱偵側傞 悈摴娗傗僈僗娗丄婥壏偑偍傛偦-4亷埲壓偵側傞偲搥寢偡傞壜擻惈偑偁傞 仛愥偱弌妡偗傞偲偒偼枮僞儞丄娙堈僩僀儗丄怘椏丄栄晍丄僗僐僢僾昁恵偱偡偹 帪娫偺婎弨 丂1971擭12寧31擔埲慜丂GMT(僌儕僯僢僕帪娫)丂GMT+9亖亜JST(擔杮帪娫) 丂1972擭01寧01擔乣丂丂TAI(崙嵺尨巕帪娫)亖亜UTC(悽奅嫟捠帪娫)丂UTC+9亖亜JST(擔杮帪娫) 仭懱姶壏搙偼丄婥壏丄幖搙丄晽懍丄擔幩偵傛偭偰 丂丂丂丂

丂o 20亷傪妱偭偨帪婜偺夁嫀偺婥壏(捗巗) 丂丂

丂丂11寧07擔 棫搤丂懢梲墿宱225搙 嵟掅婥壏10.1亷 嵟崅婥壏18.3亷丂婥壏掅壓 丂丂11寧22擔 彫愥丂懢梲墿宱240搙 嵟掅婥壏 6.9亷 嵟崅婥壏15.3亷丂婥壏掅壓 丂丂12寧07擔 戝愥丂懢梲墿宱255搙 嵟掅婥壏 4.3亷 嵟崅婥壏13.2亷丂婥壏掅壓 丂丂12寧22擔 搤帄丂懢梲墿宱270搙 嵟掅婥壏 2.8亷 嵟崅婥壏10.9亷丂婥壏掅壓 丂丂01寧05擔 彫姦丂懢梲墿宱285搙 嵟掅婥壏 1.9亷 嵟崅婥壏 9.7亷丂婥壏掅壓 丂丂01寧20擔 戝姦丂懢梲墿宱300搙 嵟掅婥壏 1.2亷 嵟崅婥壏 8.8亷丂婥壏掅壓 丂丂02寧04擔 棫弔丂懢梲墿宱315搙 嵟掅婥壏 0.7亷 嵟崅婥壏 8.7亷丂 丂丂02寧19擔 塉悈丂懢梲墿宱330搙 嵟掅婥壏 1.8亷 嵟崅婥壏 9.6亷丂婥壏忋徃 丂丂03寧06擔 孾瀛丂懢梲墿宱345搙 嵟掅婥壏 2.8亷 嵟崅婥壏11.2亷丂婥壏忋徃 丂丂03寧20擔 弔暘丂懢梲墿宱000搙 嵟掅婥壏 4.5亷 嵟崅婥壏12.8亷丂婥壏忋徃 丂丂04寧05擔 惔柧丂懢梲墿宱015搙 嵟掅婥壏 7.4亷 嵟崅婥壏16.0亷丂婥壏忋徃 丂丂04寧20擔 崚塉丂懢梲墿宱030搙 嵟掅婥壏10.3亷 嵟崅婥壏19.0亷丂婥壏忋徃 丂丂婥岓弴墳傕擄偟偄婥岓(曄壔偑懍偄婥岓曄摦偵偮偄偰偄偗側偄)偵側傝偮偮 丂丂亖亜婥岓曄壔偵揔偟偨堖椶傗憰旛偑昁梫 丂丂廐暘偺擔9寧23擔(斵娸)19乣25亷拝傞暔1枃憹偊傞丒丒丒拫偲栭偺挿偝偑傎傏摨偠丒丒丒偙偺擔偐傜4亷壓偑傞枅偵拝傞暔偑憹偊傞 丂丂弔暘偺擔3寧20,21擔(斵娸)5乣13亷拝傞暔1枃尭傞丒丒丒拫偲栭偺挿偝偑傎傏摨偠丒丒丒偙偺擔偐傜4亷忋偑傞枅偵拝傞暔偑尭傞 丂丂丂拫娫偲栭娫偺壏搙嵎偵懳墳偱偒傞拝傞暔 丂丂

丂丂

丂丂

丂o 晽椻偊丒丒丒嫮偄晽丒丒丒晽懍偑侾儊乕僩儖憹偡偛偲偵懱姶壏搙偑侾搙壓偑傞 丂丂丂丂栘屚傜偟丒丒嫮偄晽偵傛偭偰栘傪屚傜偡 丂丂丂丂嬻偭晽丒丒丒嶳傪墇偊偰偒偨姡憞偟偨晽 丂o 掙椻偊丒丒丒曻幩椻媝尰徾丒丒丒嬻婥偺姡憞偼擬傗悈暘偑扗傢傟掙椻偊傕尩偟偄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嬻婥偑椻偊愗偭偰偄傞 丂o 偟偗椻偊丒丒丒幖搙偑崅偄丒丒丒婥壏10搙傪嫬栚偵幖搙偑崅偄傎偳姦偔姶偠傞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂愥傗塉偺崀傞幖搙偺崅偄偲偒偺姦偝 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂婥壏10搙埲忋偺帪丄幖搙10亾壓偘傞枅偵懱姶壏搙偑侾搙壓偑傞 丂o 敡峳傟偺尨場丒丒丒妏幙憌偺悈暘偑彮側偔側傝丄旂晢偑傂傃妱傟傞 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂娋傗旂帀偺暘斿偑彮側偔側傞偨傔丄旂帀枌偑嶌傜傟側偔側傞 丂o 憵丒丒丒丒抧柺晅嬤偺嬻婥偑0搙埲壓偵側偭偨偲偒偵敪惗 丂o 憵拰丒丒丒搚偺拞偑0搙埲忋偱丄抧柺晅嬤偺嬻婥偑0搙埲壓偺偲偒偵敪惗 仭姦偝懳嶔僌僢僘 丂o 廩揹幃僱僢僋僂僅乕儅乕 丂o 抔偐偄帹偁偰 丂o 杊姦僼僃僀僗儅僗僋 丂o 抔偐偄僑乕僌儖 丂o 抔偐偄僿僢僪僂僅乕儅乕 丂o 抔偐偄杊姦朮巕 丂o 杊姦拝 丂o 媧幖敪擬慇堐壓拝 丂o 抔偐偄廩揹幃暊姫僇僀儘 丂o 抔偐偔摦偐偟傗偡偄杊姦庤戃 丂o 抔偐偄杊姦孋壓 丂o 抔偐偄媧幖敪擬慇堐偺孋拞晘偒 丂o 抔偐偄杊姦孋 傢偨偟偺採埬 丂揹婥栄晍晅偒姫偒僗僇乕僩幒撪梡傪嶌偭偰傒偨丒丒丒抔偐偄偱偡偹 仭婥壏掅壓偱姦偔側傞暘丄懱傪抔偐偔偟寣埑傪掅偔曐偮搘椡傪偟偰偄傞丅 丂o 揹婥億僢僩偐傜曐壏悈摏偵擖傟丄怮偰偄傞帪傕岥傃傞偑妷偔慜偵偍搾傪堸傫偱偄傞 丂o 晹壆偺憢傗弌擖岥偵丄僞僆儖働僢僩傪妡偗偰偄傞 o 婥壏偵傛偭偰拝傞枃悢傪寛傔偰偄傞丄晽懍偵傛偭偰晽彍偗傪拝傞丄暊姫傪偡傞 丂丂丂丂婥壏丒丒丒丒丒15乣20亷,10乣15亷,5乣10亷,0乣5亷,-5乣0亷 丂丂丂丂拝傞枃悢丒丒丒 3枃 , 4枃 , 5枃 , 6枃 , 7枃 o 憗怮21:00丄怮傞帪傕幒壏偵傛偭偰晍抍偺枃悢偲拝傞枃悢傪寛傔偰偄傞 丂丂丂妡偗栄晍偲晘偒栄晍偺拞偼抔偐偄 o 僇儃僠儍偲傑偲僒僣儅僀儌恖嶲悊偒崬傒偛斞傪彮乆怘傋傞丅傒偐傫傪怘傋傞丅 o 枅怘屻偵儔僢僉儑僂1屄丄惗嬍僱僊僗儔僀僗傪彮偟怘傋傞丅 o 17:00偵怘帠丄暊敧暘栚偵偡傞丅 o 1擔6000曕埲忋曕偔丅 o 憗婲偒6:00丄僩僀儗偵揹婥僸乕僞乕傪抲偄偰偄傞丅僩僀儗偼変枬偼偟側偄丅 仭擬揱摫棪偺彫偝偄嵽椏(嬻婥)傪偆傑偔巊偭偰丄擬傪摝偑偝側偄 丂庱丄庤庱丄懌庱偼擬偑摝偘堈偔姦偝偑擖傝堈偄丅 丂丂

丂丂丂傐偐傐偐僴儞僪僂僅乕儅乕丄傾乕儉僂僅乕儅乕 丂丂丂傐偐傐偐僱僢僋僂僅乕儅乕丄僉儍僢僾 丂丂丂傐偐傐偐儗僢僌僂僅乕儅乕 丂丂2009擭侾寧傕抔朳傪巊傢偢夁偛偟偰偄傞丄2007擭偺搤偼抔朳傪巊偭偰偄偨偺偱岤拝傪偟偰傕 丂丂姦偐偭偨偑丄2009擭偼晹壆丄晍抍丄堖椶偱杊晽丄杊姦丄曐壏(僂乕儖拝梤栄丄媧拝擬)丄懍姡偺抔偐偄嬻婥偺憌傪偮偔 丂丂傝懱偐傜偺敪擬偩偗偱夁偛偟偰偄傞堊偐丄旂晢偑敪擬偟偰偄傞姶偠偑偟丄抔偐偄丅 丂丂懱傪椻偊愗傜偝側偄條偵丄婥壏偵傛偭偰堖椶偺岤偝傪寛傔丄嵶偐偄抔偐偄嬻婥偺偐偨傑傝偮偔傞丅 丂丂丂俷慺嵽傪抦傞 丂丂丂丂丂丒柸丄僫僀儘儞丄傾僋儕儖丄儕僄僗僥儖丄儗乕儓儞丄億儕僂儗僞儞 丂丂丂丂丂丒娋傪媧廂偡傞偲姦偔側傞慺嵽丅 丂丂丂丂丂丒僂乕儖拝(梤栄)偼悈忲婥傪媧偆偲媧拝擬傪敪偟抔偐偄 丂丂丂丂丂丒抔偐偝偼丄敡怗傝偺廮傜偐偝偲抏椡偺岤偝偑昁梫 丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂敡偵捈愙怗傟傞堖椶偼丄拝傞偲儁僢僞儞僐偵側偭偨傝娋傗墭傟偱椻偊傞丄 丂丂丂丂丂傆傢傆傢愻戵偡傞偙偲偱傆傢傆傢偵嬻婥偑暵偠崬傔傜傟抔偐偝偑夞暅偡傞丅 丂丂丂丂丂丂丂僸乕僩僥僢僋丒丒丒丒儐僯僋儘 丂丂丂丂丂丂丂僸乕僩僼傽僋僩丒丒丒僀僆儞 丂丂丂丂丂丂丂僄僋僗僩僒乕儌丒丒丒儔僀僩僆儞 丂丂丂丂丂丂丂儂僢僩儅僕僢僋丒丒丒僌儞僛 丂丂丂丂丂丂丂僼傽僀僶乕僸乕僩丒丒偟傑傓傜 丂丂丂丂丂丂丂僄僐僸乕僩丒丒丒丒丒惣桭 丂丂丂丂丂丂丂僸乕僩僆儞丒丒丒丒丒儐僯乕 丂丂丂丂丂丂丂僷儚乕僂僅乕儉丒丒丒僙僽儞傾僀 丂丂丂丂丂丂丂俫俷俿僀儞僫乕丒丒丒儚僐乕儖 丂丂丂丂丂丂丂僸乕僩僆儞丒丒丒丒丒傾僺僞偲僺傾僑 丂丂丂丂丂丂丂僗儅乕僩僸乕僩丒丒丒僙僔乕儖 丂丂丂丂揹椡傪巊傢側偄傛偆偵抦宐傪巊偆 丂丂丂丂搤応偺僉儍儞僾偲摨偠條偵昘揰壓10亷偱傕抔朳巊傢偢抔偐偔偡偛偡 丂丂丂丂抔偐偄嬻婥偺憌傪偮偔傞偙偲偑戝愗 丂丂丂丂僸乕僩僔儑僢僋偵婥傪偮偗傛偆(媫寖側壏搙曄壔偑寣埑傪媫曄偝偣婋尟側偙偲) 丂丂丂丂丂丂丒懱偑椻偊偒偭偨(寣娗偑廂弅偟偰寣埑偑忋偑傞) 丂丂丂丂丂丂丒懱偺晹暘偵傛偭偰壏搙偵戝偒側嵎偑偁傞 丂丂丂丂丂丂丒懱偑椻偊偒偭偨忬懺偱堦婥偵壏偐偔偟偨(寣娗偑奼挘偟偰寣埑偑壓偑傞) 丂丂丂丂丂丂丒懱偑抔偐偄忬懺偱堦婥偵椻偊偒偭偨(寣娗偑廂弅偟偰寣埑偑忋偑傞) 丂丂丂丂婥壏幖搙偲懱姶壏搙丒丒丒丒搤彨孯偝傑偼嫮偡偓傞丄嬌姦偺儎儕偱峌傔偰偔傞丅 丂丂丂丂丂婥壏偑儅僀僫僗偱偼懱壏偩偗偱惗柦傪堐帩偡傞偵偼慺嵽偺惈擻偑堦斣丅偟偐偟尷奅偑偁傞丅 丂丂丂丂丂丂丒 17亷 丂丂丂丂丂丂丒 10亷 丂丂丂丂丂丂丒 5亷 晽懍偑10m/s(36Km/j)偱懱姶壏搙-6亷 丂丂丂丂丂丂丒-7亷 晽懍偑10m/s偱懱姶壏搙-27亷丄僼乕僪丄朮巕丄岥傪暍偆丄儈僩儞丄杊姦憰旛 丂丂丂丂丂丂丒-18亷 旂晢偑5暘偱搥寢丄僼乕僪丄朮巕丄岥傪暍偆丄儈僩儞丄杊姦憰旛 丂丂丂丂丂丂丒-29亷 惗柦偑婋尟丄旂晢偑1暘偱搥寢丄懱慡懱姰慡抔朳晅偒杊姦憰旛 丂丂丂丂丂丂丒-56亷 惗柦偑婋尟丄旂晢偑懄搥寢丄懱慡懱姰慡抔朳晅偒杊姦憰旛 丂丂丂丂偍晹壆偺曐壏 丂丂丂丂丂丂丒嬻婥偼嵟傕擬偑揱傢傝偵偔偄偑丄 丂丂丂丂丂丂丒嬻婥偼抔傑傞偲寉偔側傝忋徃偟偰摝偘偰偟傑偆 丂丂丂丂丂丂丒嬻婥偼椻偨偔側傞偲廳偔側傝塉偺條偵崀偭偰偔傞 丂丂丂丂丂丂丒嬻婥偑忋徃偟偰摝偘側偄傛偆偵嬻婥傪暵偠崬傔傞偲抔偐偄丄 丂丂丂丂丂丂丒抔偐偄晍抍偼嬻婥偑忋徃偟偰摝偘側偄傛偆偵嬻婥傪暵偠崬傔偰偄傞 丂丂丂丂丂丂嬻婥偼擬揱摫棪偑嵟傕掅偄偺偱椻偨偄嬻婥丄抔偐偄嬻婥偺擬偑偮偨傢傝偵偔偔暘棧偝傟傞偑丄 丂丂丂丂丂丂晽傗擬傛傞懳棳偵傛偭偰擬偑崿崌偝傟傞丅悈傕擬揱摫棪偑掅偄丄晽楥偱昞柺偼擬偄偑掙偼椻偨偄宱尡偑偁傞偱偟傚偆丅 丂丂丂丂丂丂椻偨偄嬻婥偼枾搙偑戝偒偔廳偄丄抔偐偄嬻婥偼枾搙偑彫偝偔寉偄丅 丂丂丂丂丂丂姦攇偼枾搙偑戝偒偔廳偄偺偱棊偪偰偔傞丄懱壏偱抔傔傜傟偨嬻婥偼枾搙偑彫偝偔忋徃偡傞丅 丂丂丂丂丂丂丂丂枾搙亖幙検g亐懱愊cm3 丂丂丂丂丂丂丂丂斾廳偲偼摨懱愊偺4亷偺悈偺廳偝偲偺斾 丂丂丂丂丂丂婥懱偼婥壏偱枾搙偑戝偒偔曄壔偡傞丄姦偄偲枾搙偑戝偒偔巁慺擹搙偑擹偔側傝擱偊傗偡偔僄儞僕儞攏椡傾僢僾丅 丂丂丂丂丂丂弸偄偲枾搙偑彫偝偔巁慺擹搙偑敄偔側傝僄儞僕儞攏椡僟僂儞丅昗崅傕摨偠偙偲丅 丂丂丂丂丂仛抔偐偄嬻婥偑忋徃偟偰摝偘側偄條偵埻偄傪偮偔傝丄椻偨偄嬻婥偑崀偭偰棃側偄條偵埻偄傪偮偔傞 丂丂丂丂丂丂晹壆偺廃曈傗憢偵僞儞僗傗扞傪抲偄偰夅挔偺條偵僔乕僣偱廃傝傗揤堜傪彫偝偔埻傓偲抔偐偄丅 丂丂丂丂丂丂丂(嬻婥懱愊偑戝偒偄偲擬偑敄傑傞忋徃偟偰摝偘傞) 丂丂丂丂丂丂偍晹壆偵僞僆儖働僢僩偱埻偄傪偮偔傝嬻婥偺廲墶懳棳傪彫偝偔偟偰偄傑偡丅 丂丂丂丂丂丂偍晹壆偵巊傢傟偰偄傞傾儖儈傗揝摍偺嬥懏偼揱搙棪偑椙偄嵽幙偱偁傝丄杊晽岠壥偼偁傞偑丄偍晹壆偺壏搙偼奜偲摨偠偵側傞丅 丂丂丂丂丂丂丂(僈儔僗傗嬥懏偵僾僠僾僠僔乕僩傪揬傞) 丂丂丂丂丂丂揱摫棪偺掅偄嵽幙偼丄斅丄僈儔僗丄嬻婥丄僞僆儖働僢僩偑椙偄丅 丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂幒撪壏搙應掕丂懌尦晅嬤偺壏搙偲崅偝1倣晅嬤偺壏搙偵3亷埲忋嵎偑偁傟偽埻偄偼岠壥戝 丂丂仭扽巁偺擖梺嵻偱 丂丂丂丂丂丒扽巁偺擖梺嵻偱丄傐偐傐偐偵丒丒丒丒丒丒岠壥桳傝 丂丂丂丂丂丒僈僗晽楥姌側偺偱擖梺嵻偼娫堘偄側偔晽楥姌傪捝傔傑偡偺偱丄儂乕儉僙儞僞乕偱僕儍儞儃僞僽亸1300傪攦偭偰偒偰擖梺嵻巊梡 丂丂仭搾偨傫傐2屄巊梡 丂丂丂丂丂丒晘偒晍抍傪2枃廳偹晘偒偟丄偦偺娫偵搾偨傫傐抲偔 丂丂仭搤応偼杒嬌戝婥偺梫場偵傛傞姦攇偑婥岓曄摦偺庡栶丄 丂丂丂壞応偼愒摴奀梞偺梫場偵傛傞僄儖僯乕僯儑偑婥岓曄摦偺庡栶 丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂懢梲岝偺棳傟偲戝婥偺棳傟偲奀悈偺棳傟偱寛傑傞丅 丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂2011擭11寧偐傜僪傾傗憢傗傾儖儈僒僢僔偵僾僠僾僠僔乕僩傪屻偱娙扨偵攳偑偣傞條偵揬偭偰抐擬 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂寢業懳嶔偵傕側傞丄曐壏岠壥桳傝 丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂 丂丂丂丂抔偐偄晍抍偺晘偒曽 丂丂丂丂丂仜晍抍偱抔偐偔怮傞晘偒曽丒丒丒杊晽丄杊姦丄曐壏丄懍姡偺曐壏楢摦偑抔偐偝偵側傞 丂丂丂丂丂丂嘆岤傒偺偁傞晘偒僋僢僔儑儞(懱偵僼傿僢僩曐壏偟奜偐傜姦偝偑揱傢偭偰偙側偄杊姦惈) 丂丂丂丂丂丂嘇岤傒偺偁傞晘偒晍抍(擬傪曐壏偟偰偔傟傞慇堐偺抔朳惈) 丂丂丂丂丂丂嘊僞僆儖働僢僩(悈暘傪姡偐偡懍姡惈) 丂丂丂丂丂丂嘋晘偒栄晍(抔偐偄晘偒栄晍)媧拝擬 丂丂丂丂丂丂丂僷僕儍儅偺曐壏惈傗懍姡惈壓拝偱曐壏楢摦丄 丂丂丂丂丂丂丂丂晹壆偺嵟掅壏搙偵傛偭偰拝傞枃悢傪寛傔偰偄傞丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嵟掅壏搙丂丂丂拝傞枃悢 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂15乣20亷丂丂丂丂2枃 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂10乣15亷丂丂丂丂3枃 丂丂丂丂丂丂丂丂 丂丂5乣10亷丂丂丂丂3枃 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 0乣 5亷丂丂丂丂4枃丂岤庤偺孋壓丄庤戃丄僂乕儖拝(梤栄)媧拝擬丄 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂-5乣 0亷丂丂丂丂5枃丂岤庤偺孋壓丄庤戃丄僂乕儖拝(梤栄)媧拝擬 丂丂丂丂丂丂丂晍抍偐傜弌傞偲偒偼杊姦惈偲杊晽惈傪偼偍傞 丂丂丂丂丂丂丂仸挬丄姦偄偲晍抍偐傜弌傜傟側偄偑丄抔偐偔拝傞枃悢傪拝偰怮傟偽姦偔側偄丅 丂丂丂丂丂丂嘍妡偗栄晍(抔偐偄妡偗栄晍)媧拝擬 丂丂丂丂丂丂嘐僞僆儖働僢僩(悈暘傪姡偐偡懍姡惈) 丂丂丂丂丂丂嘑岤傔偺妡偗栄晍(抔偐偄妡偗栄晍) 丂丂丂丂丂丂嘒妡偗晍抍(晛捠偺妡偗晍抍偺抔朳惈) 丂丂丂丂丂丂嘓岤傒偺偁傞戝偒栚偺妡偗晍抍(曐壏偟奜偐傜姦偝偑擖偭偰偙側偄杊姦惈) 丂丂丂丂丂丂丂仸僷僕儍儅偲栄晍偑崌懱丒丒丒僩僀儗偦偺傑傑峴偗傞 丂丂丂丂丂丂丂仸搾偨傫傐丒丒丒嬥懏傛傝僾儔僗僠僢僋偼椻傔傗偡偄丅 丂丂丂丂抔偐偄堖椶偺拝曽 丂丂丂丂丂仜懍姡慺嵽(娋傪庢傝彍偔)丄杊姦慺嵽(曐壏偡傞)丄杊晽慺嵽(姦偝傪擖傟側偄)偺俁偮傪拝傞 丂丂丂丂丂丂丂丂僂乕儖拝(梤栄)媧拝擬 丂丂丂丂丂仜壓拝(懍姡惈壔妛慇堐)丄僔儍僣(杊姦惈)丄忋拝(杊晽惈)偱抔偐偔偡偛偡丅 丂丂丂丂丂丂嘆娋傪庢傝彍偔懍姡惈慺嵽偺壓拝 丂丂丂丂丂丂嘇姦偝傪摝偑偝側偄杊姦惈偺僔儍僣仺壏搙曄壔偱岤傒偺挷惍偑偱偒傞 丂丂丂丂丂丂嘊姦偝傪擖傟偝偝側偄杊晽惈偺忋拝仺壏搙曄壔偱捠婥惈偺挷惍偑偱偒傞 丂丂丂丂丂丂嘋僜僢僋僗傕懍姡杊姦杊晽偵暘偗偰俁偮棜偔 丂丂丂丂丂丂嘍庤戃傕懍姡杊姦杊晽偵暘偗偰俁偮偼傔傞 丂丂丂丂丂丂嘐儅僼儔乕丄朮巕 丂丂丂丂丂丂丂仸壓拝偲暊姫偑崌懱 丂丂丂丂丂丂丂丂壓拝偲僱僢僋僂僅乕儅乕偑崌懱 丂丂仭寧偲婥壏偲抧恔 丂丂丂丂搤応偵懡偄戝抧恔丄婥壏4亷慜屻偵懡偄偲巚傢傟傞 丂丂丂丂丂丂

丂