古く豊かな歴史に恵まれたロワール河流域地方

●古代と中世初期

鉄器時代には、強さと繁栄を誇ったケルト人のセノマン族1es cenomansがブルターニュ地方からボース平野にかけて、さらにノルマンディー地万からアキテーヌ地方に及ぶ広大な地域に住んでいた。

この種族は金貨を鋳造し、長いこと蛮族の侵路に抵抗し、後にはローマと戦った。

ローマ人によるガリア征服とともに激しい反発が見られ、シャルトルとオルレアンの間に住んでしいたカルヌート族Carnutesは紀元前52年、ドルイド僧(ケルトの古代宗教聖職者)に励まされてカエサルに対する反乱の口火を切った。

彼らは無残に鎮圧されたが、ローマ軍の方はその翌年もドゥムナコスの率いるアンデス族の暴動を鎮めなければならなかった。

アウグストゥスの治下で平定が完成し、永続的な繁栄の時代が始まった。

アンジェやル・マン、トゥールやオルレアンなどの古い町には、大広場や劇場、浴場や公共建築物などが建てられて、ローマ式の都市の形をもつようになった。

農産物の販路が増大するにつれて、農業開拓地や農村地域も拡大したり、新たに姿を現したりするようになった。

こうした隆盛は2世紀まで続いたものの、3世紀には政情不安や危機が頻発し、都市は周囲に城壁をめぐらすようになった。

その頃、トゥールの初代司教、聖ガシヤンSaint Gatienがキリスト教を定着させ、4世紀末には聖マルタンSaint Martin(マルティヌス)がその地位を確かなものとした。

聖マルタンの墓は、後に最も重要な巡礼地となる(11月11は聖マルタンの祝日)。

5世紀のロワール河流域地右は、相次ぐ侵路に見舞われた。

451年、聖エニャン(サン・テニャン)司教は援軍の到着を待ちながら、オルレアンの手前でフン族を制止することに成功。

その後507年にクロヴィスが最終的に勝利を収めるまで、西ゴート族とフランク族とがこの地万をめぐって争い続けた。

フランク王国の創始者クロヴィスの後継者たちが続けた絶え間ない紛争は、グレゴワール・ド・トゥール(538〜594。トゥール司教。歴史家。フランス史の父といわれる)によって語られている。

6〜7世紀のこの地方の歴史はこうした紛争に彩られる一方で、トゥールのサン・マルタン修道院がその威光を確立した時代でもあった。

732年、シャルル・マルテルChar1esMartelが、スペインからやって来たサラセン軍のロワール渡河を阻止した。

トゥールのアルクインAlcuin。(イギリスの神学者、教育者。シャルルマーニュの要請でフランク王国の学問復興の祖となる)と、オルレアンのテオデュルフTheodulf(8世紀半ば〜821。オルレアン司教、神学者)などの影響力で安泰だったカロリング朝の秩序も、その後長くは続かなかった。

9世紀半ばにノルマン人が、道中で掠奪を繰り返しながらロワール河を遡って来た。

被害がとくにひどかったのはサン・ブノワ、サン・マルタンなどの修道院だった。

プロワ・トゥール伯ロベールRobert le Fortが彼らを撃退したが、911年にサン・クレール・シュル・エプト条約でノルマンディー公国が設立されるまで、ノルマン人の掠奪は止まなかった。

この不穏な時代に、カロリング王朝の末裔を押さえてロベール朝(カペ王朝の祖先)の権力が固められ、後の封建制度の基盤となる新しい社会機構が現れるのである。

●公国の時代

力ロリング王朝最後の王たちの弱さにつけこんで、血気盛んで野心的な封建諸侯が独立していった。

オルレアネ地方はカペ王家の領土に属し、その首都オルレアンは君主が好んだ居住地だった。

他万、トゥーレーヌ、ブレゾワ、アンジュー、メーヌなどはそれぞれが独立して競合する公国となっていた。

兵を集め、貨幣を鋳造する強力な大領主の時代であった。

オルレアンからアンジューにかけて、城塞の建っていない丘はないほどで、城の主である領主は近隣の領主たちと絶えず争っていた。

ブロワ伯家の強敵はアンジュー伯家だったが、なかでもフールク・ネラが最も名高い。

一級の戦術家だったフールクは、少しずつブロワ伯ウードニ世Eudesllを包囲して、その領土の一部を奪った。

ヴァンドームにいたフールクの息子ジョフロワ・マルテルも父にひけをとらなし、策士で、プロワ家の所有だった全トゥール伯領を我が物とした。

l2世紀になるとブロワ伯領は、当時勢力の絶頂期にあったシャンパーニュ地方に従属することになる。

その頃、アンジュー伯家はプランタジュネ(プランタジネット)家とともに最盛期を迎える。

1154年、そのひとりがヘンリー二世となってイングランド国王になった。

プランタジュネ家はイングランド北部からピレネー山脈までを支配し、影の薄いカペ王家に対して恐るべき勢力を誇っていた。

カペ王家はこの強敵との戦いを辞さず、宗主権を主張するかたわら、プランタジュネ家の内紛につけこんで彼らと戦った。

1202年、カペ王家のフィリップ・オーギュストは、イングランドのジョン(ジャン)欠地王(ジャン・サン・テール)からヨーロッパ大陸部分の全領地を奪取した。

こうしてロワール河流域地方は、ふたたびフランスの勢力範囲に入ったのである。

聖王ルイが王位に即いたとき、彼は父王ルイ八世の遺志に従ってメーヌとアンジューを弟のシャルル・ダンジューに与えた。

しかしシャルルとその後継者たちは本来の領地には構わず、プロヴァンス地方を足場にしてナポリ、シチリア、さらにはオリエントにまで及ぶアンジュー帝国を作ろうと試みた。

ただし民衆の心には最後のアンジュー公、善王ルネの思い出が刻まれている。

●封建制度発祥の地

封建制とは、カペ王国の中心であったロワールとセーヌの間に位置する地方で11〜12世紀に最盛期を迎えたひとつの社会形態である。

封建制は、封土と領主権という概念を基盤として成り立っている。

封土は「報酬」として与えられるもので、一般的には領主が騎士に土地を与え、騎土は領主の家臣になるという形をとった。

初めは幾多の争いが起こったが、最後には各自の権利を細かく定めた封建制度規範というべきものができるまでになった。

12世紀を通して奉公の内容が次第に確定され、年間を通じての「兵役」や「騎馬視察」、警護などの義務日数も定められた。

封土は世襲となり、領主はそれについて優越的な権利をもつだけとなった。

複数の領主に仕えることから起こる不都合を避けるために、「臣下の誓い」制度が導入された。

国王を頂点として裾に拡がる一介の騎士群に至る、封建制度のピラミッド形がほぼ完成した。

位の高い臣下は、その宗主との問に争いが生じたときには国王に裁定を求める権利があった。

13世紀初頭、フィリップ・オーギュストがジョン(ジャン)欠地王の封土を没収したのは、その例である。

土地の領主権は、領地の全住民に及ぶものだった。

領主権は経営形態から見ると、カロリング朝時代の「荘園」に範をとったもので、領主が直接に管理する特定区域と、賦課租の支払いと引きかえに農民に貸与する農民保有地の二つに分かれていた。

領主権には徴兵権の行使も含まれており、もともと国王の独占権だったものが、城を所有する大領主の手に移されたのである。

これには限度がなかったため、住民は兵役ほか、夫役、運搬といった種々の雑役、租税などの義務を課せられていた。

●ジャンヌ・ダルク

百年戦争によってイギリス人がふたたびフランスに戻って来た。

彼らはオルレアンを攻囲した。

すでに国の半分は彼らの支配下にあり、もしオルレアンが陥落すればフランス全土がイギリスの手に落ちるところだった。

ジャンヌ・ダルクJeanned'Arcが現れて、「イギリス人をフランス国外へ追いやる」と高らかに宣言する。

人々の中に愛国心が目覚め、シャルル七世はこのドンレミー(フランス東部の村)の羊飼い娘に説得されて、彼女に指揮権を与える。

わずかな兵を率いたジャンヌ・ダルクは包囲されているオルレアンに入り、敵の防塞を攻略して町を解放する。

退散した敵軍はロワール河やポース地方で討ち取られた。

コンピエーニュでの背信(1430年5月23日)やルアンにおけるジャンヌ・ダルクの火刑(1431年5月80日)といった事件は起こったものの、もはやイギリスの敗北は決定的だった。

●16世紀。王が推遣した文芸復輿と宗教戦争

16世紀は打上げ花火のように開花する。

ルネッサンスがあらゆる分野で姿を現し、ロワール河流域地方は歴史の中でもとくに密度の濃い時代を迎える。

ルネッサンス(Le Renaissance).

久しい以前から評判の高かったオルレアン大学には、ニコラ・ベロー、エチエンヌ・ドレ、ピエール・ド・レトワル、アンヌ・デュ・プールなど多くのユマニストが集まった。

精神生活の充実が印刷技術の目覚ましい発達を伴い、文化の伝達が容易になった。

すでに1477年には、この地方最初の印刷所がアンジェにできていた。

16世紀半ば、詩人集団プレイヤード派がこの牧歌的なロワール渓谷で生まれた。

歴代の国王は好んでトゥーレーヌ地方に居を定め、この地の芸術復興に大いに力をつくした。

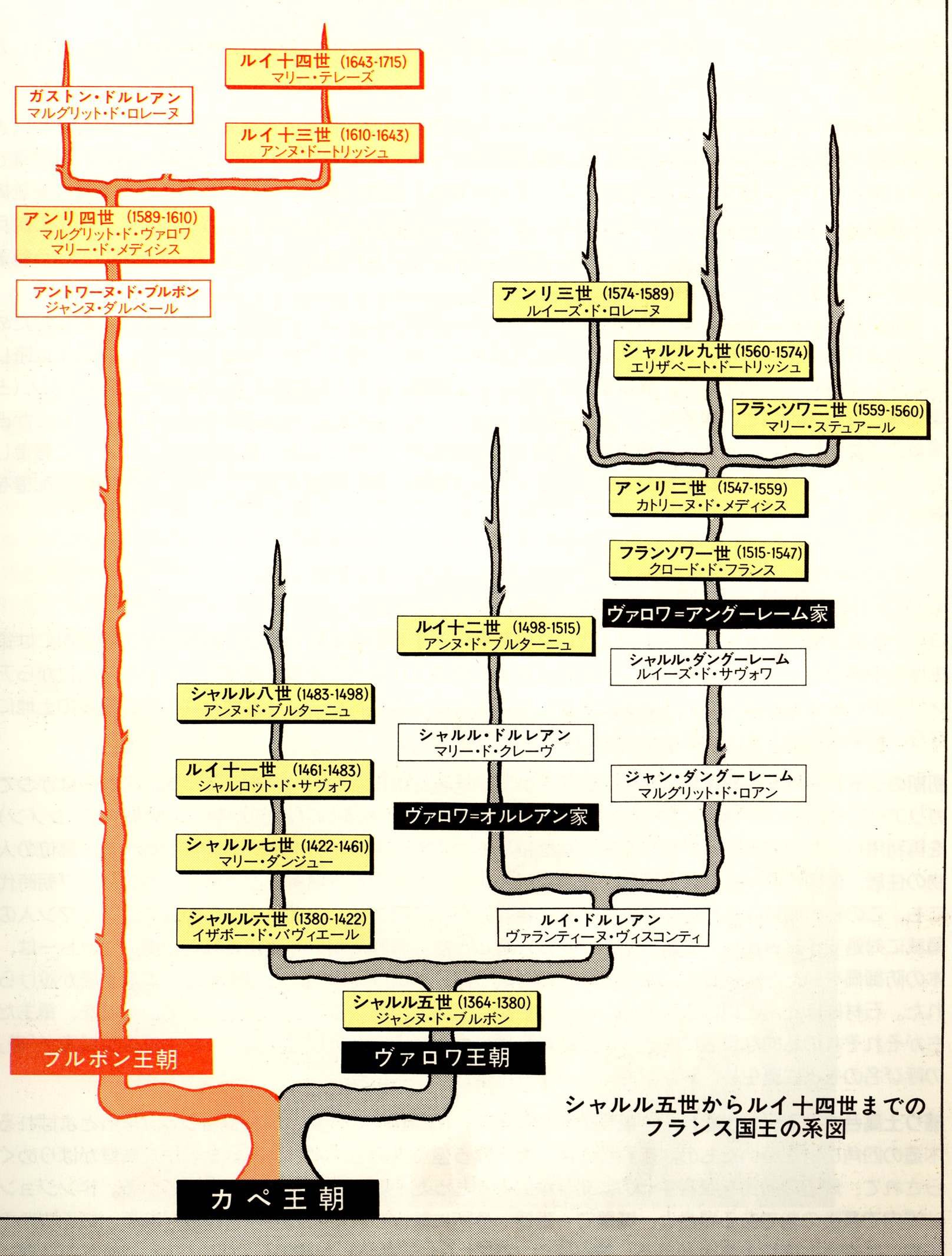

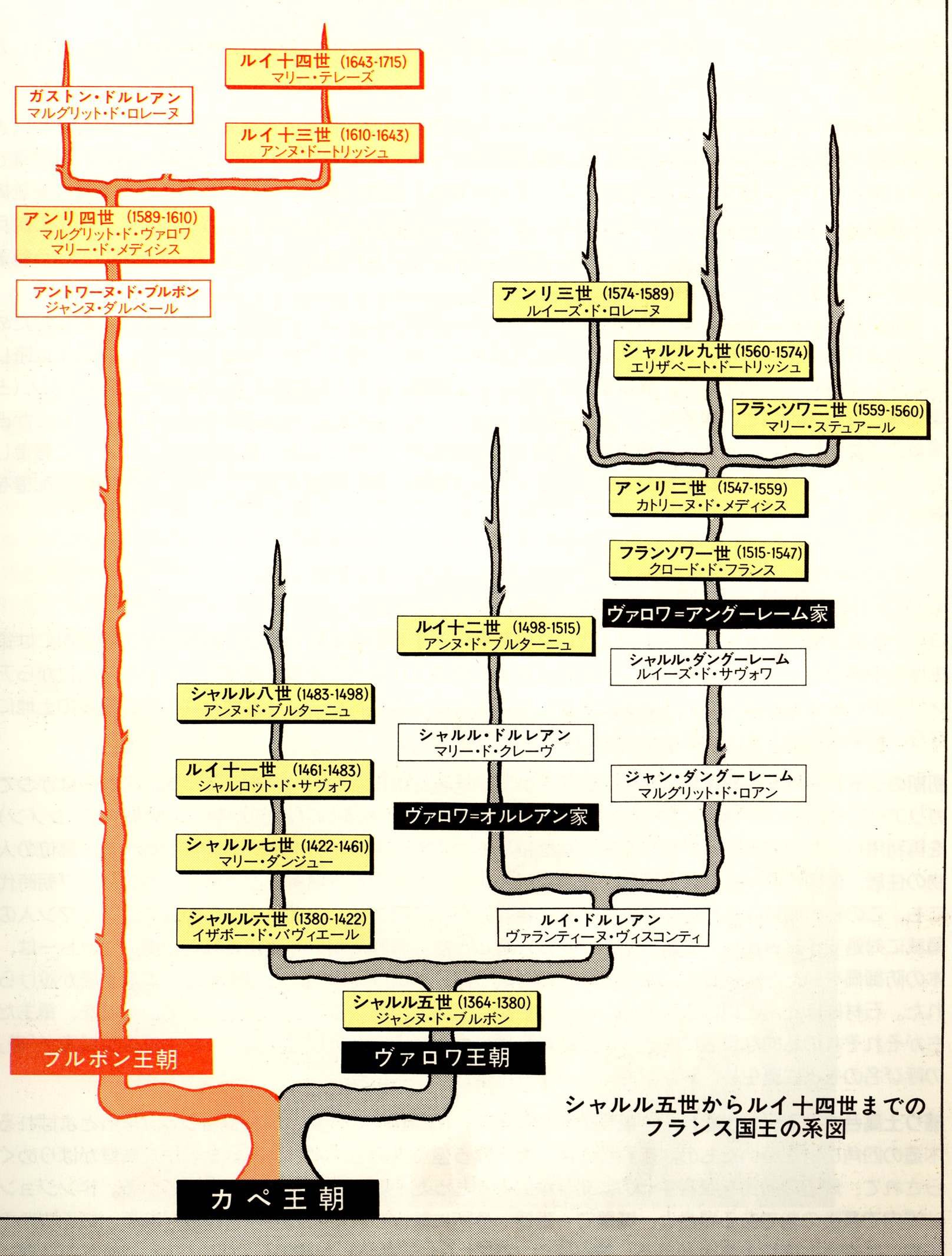

シャルル八世をはじめ、ルイ十二世やフランソワ一世が一様にイタリア美術の虜になり、フランス・ルネッサンスの推進者として、ロワール渓谷を、アンボワーズやプロワ、そして特にシャンボールなどに見られるような、新しい美学の開花する場に変貌させた。

大領主や徴税官もそれにならって、アゼ・

ル・リドーやシュノンソーに見られる壮麗

な居城を建て、町々も多くの優雅な邸宅で

彩られた。

ルネッサンスは、世界の中における人間の地位について、従釆の考え方を根本的に改めて定義し直す新しい精神を象徴している。

建築や詩、音楽などあらゆる分野に見られる調和の重視と美の探求は、こうした新しい精神に基づいている。

宗教戦争

ルネッサンスは知的激動をもたらしたと同時に、道徳的、宗教的革新も生み出した。

カトリシズムは、ル・マンに見られたようないくつかのその場限りの例外を除いては、こうした新しい息吹に対応できなかった。

ルターやカルヴァン(1528〜1533、オルレアンに滞在)の思想は当然、知識人に迎え入れられた。

1540年以降、旧教会は反撃を開始して弾圧を進めた。

新教徒があちこちの町で火刑に処せられたものの、宗教改革運動の勢いは増すばかりだった。

上層階級だけの運動ではなく、一般の産業労働者や商人たちも加わっていた。

旧教徒と新教徒との武力衝突は避けられないものとなり、1560年のアンボワーズの陰課は流血の中で惨めな失敗に終わった。

カトリーヌ・ド・メディシスは祭祀の自由を認める勅令を出して和解を推進しようとしたが、1562年4月、ユグノー派(新教派)が決起して各所で町を占拠し、聖堂や教会を荒らしたり彫像や墓、聖遺物などを破壊したり掠奪したりした。

モンパンシエ公爵夫人とギーズ公に率いられた旧教派は状況をたて直し、容赦ない報復に出た。

1563年から1567年にかけては比較的平穏だったが、1568年以降コンデ公とコリニー総督の率いる新教軍と旧教軍とが事あることに恐怖の殺裁を繰返した。

オルレアンではサン・バルテルミーの虐殺によって1000人近くの犠牲者が出た。

新教教会は1575年以降、目に見えて力を失い、やがてアンリ三世と旧教同盟との戦いが前面に現れてくる。

1576年に宥和のしるしとして、王弟で旧教同盟の旗頭だったフランソワ・ダランソンにトゥーレーヌ、アンジューおよびベリーの領地が与えられた。

しかしギーズ公側は戦いを止めようとするどころか国王に対する陰課を企てたため、アンリ三世としては1588年12月にブロワでギーズ公を殺害せざるを得なかった。

国民は国王派と同盟派に分かれていたが、当時この弛方では同盟派が優勢だった。

トゥールに引揚げたアンリ三世は後のアンリ四世アンリ・ド・ナヴァールと結び、パリヘ進軍しようとしたが、彼もまた暗殺された(1589年8月2日)。

アンリ四世がこの地方を平定するのに、ほぼ10年近くかかった。

ロワール渓谷の輝かしいときであり、ヴァロワ王朝最後の晴れ舞台となった時代は、悲劇の中に幕を閉じたのである。

●17,18世紀。静けさの回復

政治的、宗教的動乱の中心地だったロワール河地方にも静けさが戻った。

それでも、ルイ十三世の親政に至るまでの時代やフロンドの乱に見られるように、まだ若干の騒乱はあったし、ガストン・ドルレアンのような不屈の陰謀家も現れたが、ルイ十四世の治下ではすべてに秩序が行き渡った。

国王による中央集権が自治への意欲を完全に押えつけた。

オルレアンとトゥールの二つの総徴税管区は自治権を失い、強力な財務監督官に管理されていた。

宗教の面では旧教が勢力を取戻した。

修遭院や神学校の数がふえ・古い修道院では改革が徐々に進められ、ルードンでの魔術との戦いは、一方で聖職者の知的水準の向上をもたらした。

新教はプロテスタント・アカデミーのあったソーミュールを除けばほとんど鳴りをひそめていたが、1685年のナントの勅令廃止によって止めの一撃を被った。

新生経済

人びとの暮らしは全体的に安定の恩恵に浴した。

農業がゆるやかな発展をみせ、ボース地方の穀物、紡織原料(羊毛、亜麻、麻)、野菜や果実、それにロワール渓谷のワインなどが豊かさをもたらした。

それに反して牧畜は発展しなかった。

農村の手工芸が都市の産業と結びついて伸びを見せた。

ショレ周辺の麻布、ル・マン付近のモスリン、トウーレーヌとアンジューのラシャ、オルレアンの帽子などがそれである。

トゥールの絹布は揺るぎない名声を得た。

しかし18世紀を通じて、ラヴァルとショレの布地を除いて繊維産業は落ち目になった。

ロワール地方の貨物集散地だったオルレアンは砂糖の精製基地となり、製品は全国へ出荷された。

ロワール地方は商品の流れの中心地であり、「商人の組合」の管理の下で巨額の取引を一手にさばいていた。

これを容易にしたのが運河網の開通(17世紀にはロワール河とセーヌ川をつなぐブリアール運河とモンタルジのオルレアン運河が開通した)であり、アンジューとトゥーレーヌのワイン、ベリーの毛織物、マシフ・サントラル(中央高地)地方の鉄、フォレの石炭、ボースの小麦、トゥーレーヌの織物、舶来ものの商品などがここを通過した。

フランス大革命の前夜にはこうした活動が衰えていたものの、地方全体の人□はおよそ200万人に達し、オルレアン(4万)、アンジェ(3万)、トゥール(2万)、ル・マン(1万7000)など、本格的な都市を擁していた。

●フランス大革命

トゥーレーヌとオルレアネ地方が大革命に同調したのに対して、メーヌとアンジュー地方はこれを拒否して反乱を起こした。

社会粉争

そもそもの始まりは、都市のブルジョワジーや小村の織物職人と、農民大衆との対立という社会紛争だった。

新しい思想に共鳴した都会人が新政治秩序に熱狂していたのに対して、農民は失望に次ぐ失望を味わっていた。

1791〜92年の新税制は農村にとって何の恵みももたらさなかった。

そのうえ、国有財産の売却はもっぱらブルジョワジーを潤す結果に終わった。

宗教改革のために教区民の心は不安定になり、行政改革はあまりにもブルジョワジーを大事にしすぎたために不満や批判を呼んだ。

青い制服の国民軍は、ときには力づくで革命政府の決定を押しつけるため町からやって来るものとして、次第に嫌われるようになった。

1793年の総動員令は、農村では我慢のならない挑戦として受けとられ、人々は一丸となって蜂起した。

とくにモージュ地方は逸早く戦いの最前線となった。

ヴァンデの反乱

アンジェの反徒は、ストッフレやカトリノーのような郷土出身の平民や、ボンシャンのような貴族を指揮者として組織された。

この「ヴァンデ軍」は信仰と王政への忠誠を旗印として、初めの4ヵ月間、ショレ、ソーミュール、さらに6月にはアンジェを占領するなど次々に勝利を収めた。

国民公会政府は数個軍団を送って反撃に出た。

王党派は10月17日、ショレでクレベール、マルソー両将軍に手痛い敗北を喫し敗走が始まった。

逃亡兵は容赦なく殺害され、「旧教・王党軍」の残党はナントのはるか彼方、サヴネーの沼沢地帯で皆殺しとなった。

反乱を支持した住民に報復するため、国民公会政府は1794年1月末、この地方を「浄化」する任務をテユロー将軍に託した。

2月から5月にかけて、女子供を殺戮し村々を焼き払う「地獄の縦隊」が中心部めがけて集中した。

「ふくろう党」

正規軍の戦争を引き継いで、散発的なゲリラ活動が始まった。

大胆な奇襲、待伏せ、暗殺などが行われたのである。

この反乱軍の名前シューアンは、主謀者であるジャン・コトゥロー、通称ジャン・シューアン(ふくろう)Jean Chouanからきており、農耕牧畜地帯は頑強に抵抗した(「ふくろう党」というのは党員がふくろうの鳴き声を合図にしていたことに由来する)。

テルミドールのクーデタの後には、オッシュ将軍の下で緩慢な平定の努力が開始され、戦いを止めないヴァンデ王党派のシャレットとストッフレは1796年2月と3月に逮捕され、銃殺された。

ヴァンデの反乱は、総裁政府の時代に終結した。

内戦は多くの破壊と根深い怨恨を残し、その怨念がその後のメーヌとアンジューの住民に見られる極端な政治姿勢のもとになっている。

●相次ぐ戦争

1870年10月〜1871年1月

第2帝政崩壊直後の10月9日、プロイセン軍に包囲されたパリを飛行船で抜け出したガンベッタがトゥールにやって来た。

彼に鼓舞されてフランス人は反撃に移った。

アルトネーで勝利を収めたバイエルン軍は、10月11日オルレアンをも奪取して、ヴェルサイユにいるプロイセン軍とボース平野を経て合流する様子を見せていた。

シャトーダンはそれに対して10月18日から19日にかけて10時間に及ぶ英雄的な抵抗を続けたが、報復として砲撃を受け炎上した。

オーレル・ド・パラディーヌ蒋軍の指揮下でオルレアン軍が組織された。

サルブリで結成されたシャンジー将軍の第15、第16軍団は、ブロワからオルレアンヘと全速力で進軍した。

仏独軍はまずマルシュノワールで、次いでl1月9日にはクールミエで激突した。

フランスが勝利を収め、フォン・デル・タン将軍はオルレアン退却を余儀なくされた。

その間に第18、第20軍団はル・マンとトゥールヘ向かうメックレンブルク公の軍を迎え撃とうとするが、11月28日、メッスから駆けつけたフリードリッヒ・カルル大公軍の前に、ポーヌ・ラ・ロランドで敗北する。

12月2日、第16および第17軍団もパテとロワニーLoignyで敗退するが、この戦いでは、ヴァンデの乱で名高いシャレットの甥の息子に当たるシャレット中佐が率いるアルジェリア歩兵が勇名を馳せた。

二つに分断された第1次ロワール軍は、ここに死命を制せられた。

またしてもオルレアンを手離すことになり、政府は12月8日、ボルドーに移動する。

シャンジー将軍の指揮下で第2次ロワール軍が編成され、敵のあらゆる襲撃に抵抗した後、ロワール河支流のル・ロワール川に陣を移した。

12月19日、プロイセン軍はシャトー・ルノーを占領し、2日後にはトゥールの手前まで兵を進めたが、結局包囲せずに終わる。

決定的な戦闘は、1月10日から12日にかけてル・マンの東オーヴール平野において戦われた。

シャンジー将軍はここでラヴァル方面へ退却せざるを得ない破目になった。

トゥールは占領され、アゼ・ル・リドー城にはフリードリッヒ・カルル大公が駐屯していた。

1871年1月28日、休戦が成立する。

1917-1918年

アメリカ軍司令部がトゥールに置かれ、最初のアメリカ兵がサン・ナゼールに上陸してロワール河岸に宿営していた。

1940から1944年

1940年6月10日、政府はトゥールに落ちつき、トゥール南東のカンジェ城が共和国大統領の臨時官邸となった。

同月13日、仏英最高会議がトゥールで開かれ、カンジェ城で行われた閣議では政府をボルドーに移すことが決定された。

この悲痛な1週間の間に、ロワール河にかかる僑は機銃掃射や爆撃を受け、道路は避難民であふれた。

多くの都市が甚大な被害を受けたが、ソーミュールの騎兵士官学校生2000人は、6月18日から20日にかけて25㎞にわたる前線でドイツ軍の前進を阻むという特筆に価する手柄をたてた。

1940年10月24日、モントワールMontoireでぺタン元帥がヒトラーと会見し、その要求に屈したため対独協力体制が生まれた。

アンジェのゲシュタポがこの地方一帯で恐怖の統治を行った。

1941年以降レジスタンス運動が活発化した。

情報網、サボタージュ組織、マキと呼ばれるゲリラ組織、越境手引人(占領地域と非占領地域との境界線はシェール川に沿ってトゥールとロッシュの間を走っていた)などか占領軍の活動を妨げていたが、占領軍側も拷問や強制収容所への送り込み、略式処刑などによって報復した。

1944年、8〜9月にはアメリカ軍とレジスタンス軍が、高い代償を払いつつもこの地方の支配権を奪取した。